「いつもそばに」を実現する手元供養墓:法律と安心、そして白田石材の提案

近年、「手元供養(てもとくよう)」という供養の形が広がりを見せています。これは、故人のご遺骨を自宅などで身近に安置し、供養する方法です。核家族化や、遠方にあるお墓参りの負担、そして個人の供養に対する考え方の変化など、様々な背景から選ばれるようになりました。

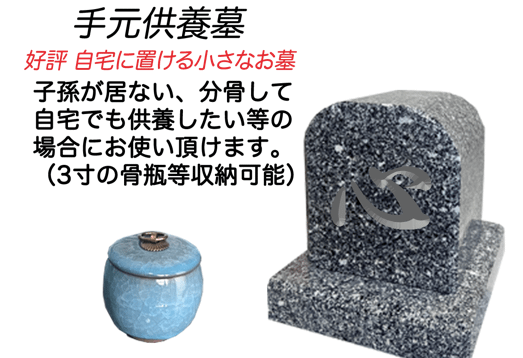

特に、ご遺骨の一部を納める手元供養墓石は、故人を偲ぶ拠点を自宅に設けたいという方々に支持されています。しかし、「遺骨を自宅に置くことは法律的に問題ないのか?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

手元供養と法律上の規約

手元供養を考える上で、最も関連する法律は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」です。

1. 自宅での遺骨の保管は問題なし

この墓埋法は、墓地・納骨堂・火葬場の管理や、埋葬・火葬に関するルールを定めています。法律の目的は、公衆衛生や公共の福祉の観点から、これらが支障なく行われるようにすることにあります。

- 墓埋法第4条には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と規定されています。これは、許可を得ていない場所(例えば、ご自身の庭や所有地)に**遺骨を土に埋める行為(埋蔵・埋葬)**を禁じるものです。

一方で、ご遺骨を自宅の室内で骨壺や手元供養品に納めて保管・安置することについては、法律上の規制はありません。手元供養は「埋蔵」にあたらないため、法律上、まったく問題ない行為とされています。

2. 「自宅墓」でも埋葬でなければOK

「手元供養墓」という言葉には「墓」という字が入りますが、これは一般的に、ご遺骨を埋葬せず、ミニサイズの石材や専用容器に入れて自宅に安置するものを指します。土に埋めない限り、法律上は問題ありませんのでご安心ください。

3. 分骨に関する手続き

手元供養のためにすでにお墓に納められているご遺骨を分ける(分骨する)場合、法的な手続きが必要になることがあります。

- 分骨したご遺骨を将来的に別のお墓や納骨堂へ埋蔵・納骨する予定がある場合は、「分骨証明書」が必要になります。これは、お墓(墓地)の管理者に申請して発行してもらいます。

- 手元供養として自宅に安置するだけであれば、原則として分骨証明書は不要です。ただし、将来の納骨に備えて、念のため取得しておくと安心でしょう。

故人との絆を大切にする手元供養は、法律に沿って行う限り、ご遺族に寄り添った供養の形と言えます。

有限会社白田石材の「手元供養墓石」のご提案

山形県寒河江市・西村山郡で大正十年より創業百余年の実績を持つ有限会社白田石材では、こうした新しい供養のニーズにお応えする手元供養墓石の制作に力を入れています。

「大切な故人を身近に感じていたい」「毎日手を合わせる場所が欲しい」

そうしたお客様の想いを、石の専門家ならではの技術と経験で形にします。

1. 職人の技が光るデザイン

白田石材の手元供養墓石は、石の専門家として培ってきた伝統的な加工技術と、現代の暮らしに溶け込むモダンなデザインを融合させています。ご自宅のインテリアや安置するスペースに合わせて、個性的で美しい、そして何よりも故人への想いが込められた一品をお作りいたします。

2. 安心のサポート体制

「墓じまい」から手元供養へ移行したいという方もご安心ください。白田石材では、複雑な墓じまいの手続きから、ご遺骨の移転先のご相談まで、トータルでサポートしています。法律上の疑問点や、ご家族間での供養に関する話し合いなど、経験豊富なスタッフが親身になって対応いたします。

大切な方との「絆を未来につなぐお手伝い」。

それが、私たち有限会社白田石材の願いです。ご相談、お見積もりは無料です。手元供養という選択肢にご興味のある方は、ぜひ一度お問い合わせください。