秋のお彼岸にまつわる不思議な話

こんにちは、有限会社白田石材です。 朝晩が涼しくなり、秋の気配が深まるこの時期、お墓参りに行かれた方も多いのではないでしょうか。お彼岸は、ご先祖様を敬い、感謝を伝える大切な日本の伝統行事です。 今回は、そんなお彼岸にまつわる、少し不思議で興味深いお話をいくつかご紹介します。

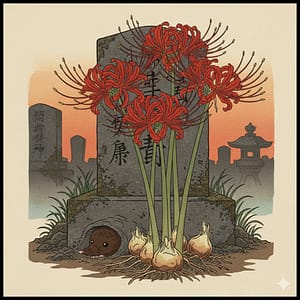

墓地に咲く彼岸花と毒の秘密

お彼岸の時期に、お墓の周りや田んぼのあぜ道で鮮やかに咲く赤い花、彼岸花(ヒガンバナ)。 この花には「不吉」「毒がある」といったイメージを持つ方もいらっしゃいます。実際に彼岸花には「リコリン」というアルカロイド系の毒成分が含まれており、特に球根(鱗茎)の部分に多く含まれています。

この毒は、誤って口にすると、激しい嘔吐や下痢を引き起こし、重症の場合は中枢神経の麻痺や心臓機能の低下に至り、命にかかわることもあります。 昔の人は、この毒性をよく知っており、土葬された遺体をモグラやイタチといった動物から守るために、あえてお墓の周りに植えていたと言われています。また、食料難の時代には、球根をすりつぶして何度も水にさらすことで毒抜きをし、非常食として利用した記録も残っています。

つまり、彼岸花は単なる飾りではなく、ご先祖様のお墓をひっそりと守る、言わば「番人」のような役割を担っていたのです。その毒は、人を寄せ付けない一方で、大切なものを守るための先人の知恵でもありました。

おはぎ・ぼたもちと邪気払い

お彼岸にお供えするおはぎやぼたもち。 この定番のお供え物には、魔除けの意味が込められているのをご存知でしょうか。 小豆の赤い色は、古来より邪気を払う力があると信じられていました。また、貴重だった砂糖もふんだんに使われていることから、ご先祖様への最高の供養としてお供えされるようになりました。 亡き人を思い、心を込めて作ったおはぎには、そうしたご先祖様への深い感謝の気持ちが込められています。

お墓参りは「幽霊」との決別?

少し意外かもしれませんが、仏教では「お墓参り」について、こんな不思議な解釈があります。 過去にとらわれ、前に進むことができず、どこか生きる気力を失ってしまったような「残念な私」の姿を「幽霊」と見立て、お墓参りとは**「そのような生き方をやめる」と、ご先祖様に誓いを立てる場所である**、という考え方です。 お墓は、ご先祖様とのつながりを感じる場所であると同時に、自分自身の生き方を改めて見つめ直す、大切な心の拠り所でもあるのです。

今回ご紹介したお話は、いずれもウェブ上で見つけたものです。 お彼岸は、ただの慣習ではなく、そこには先人の知恵や、ご先祖様への深い思いが込められています。 お墓を通じて、改めてご先祖様とのつながりを感じていただけたら幸いです。