信仰の値段:宗教とお金の微妙な関係

こんにちは。今日は少し真面目なテーマ、「宗教とお金」について考えてみたいと思います。信仰は心の拠り所であり、精神的な充足をもたらすものですが、現実問題として、そこには「お金」が絡んでくることがあります。特に日本人として、この「信仰の値段」という問題はどのように捉えられているのでしょうか。

お金のかかる宗教、かからない宗教?

一口に「宗教」と言っても、その形態は様々です。一般的に、私たちの生活の中に深く根付いている伝統的な仏教や神道では、以下のような形で費用が発生する可能性があります。

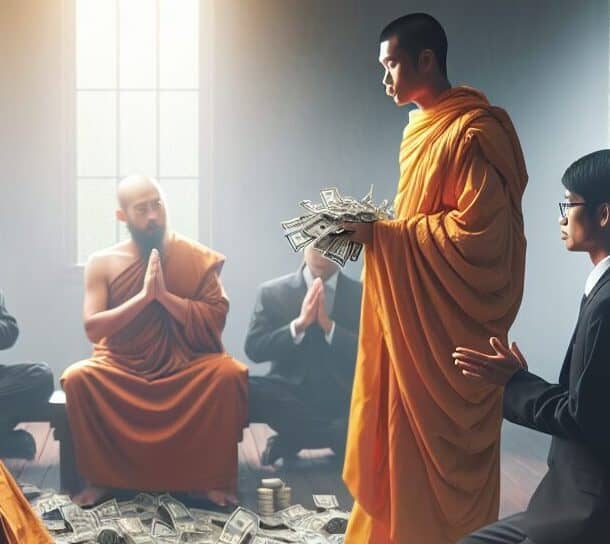

- お布施・ご寄付: お寺や神社への寄付、法事や供養の際のお布施など。これはあくまで「志」ではありますが、相場が存在することも多く、額に悩む方も少なくありません。

- お守り・お札・御朱印: 初詣や厄払いなどで購入するお守りやお札、近年人気の御朱印集めなども費用がかかります。

- 墓地・仏壇: ご先祖様を供養するための墓地や仏壇の購入・維持には、まとまった費用が必要です。

一方、新興宗教の中には、高額な献金や物品の購入を求められるケースが問題視されることもあります。もちろん、全ての新興宗教がそうであるわけではありませんが、入信に際して金銭的な負担が大きいと感じる場合は、慎重に考える必要があるでしょう。

では、お金がかからない宗教とは何でしょうか? そもそも、信仰の形態として「無償」を謳っているものは、あまり多くないかもしれません。しかし、例えば特定の団体に属さず、個人的な精神性やスピリチュアリティを追求するスタイルであれば、金銭的な負担は非常に少ないと言えるでしょう。また、単に「初詣に行く」「お盆に墓参りをする」といった、ごく一般的な慣習として宗教的な行事に参加するだけであれば、大きな負担にはならない場合がほとんどです。

なぜ、今「宗教離れ」が進むのか

近年、日本では「宗教離れ」が進んでいると言われています。その背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 世帯の宗教意識の希薄化: 核家族化や都市化が進み、地域や親族との繋がりが希薄になるにつれて、伝統的な宗教行事への参加機会が減少しています。

- 「お金」への不信感: 一部の宗教団体が起こした問題や、高額な献金などが報じられることで、宗教全体への不信感が募るケースもあります。

- 多様な価値観の台頭: 物質的な豊かさや、科学的合理性が重視される現代において、精神的な拠り所としての宗教の必要性を感じない人も増えています。

- 宗教の「閉鎖性」への抵抗: 既存の宗教団体が持つ閉鎖的なイメージや、独自の教義が現代の多様な価値観と合致しないと感じる人もいるでしょう。

もちろん、全ての人が宗教から離れているわけではありませんが、特に若い世代においては、積極的に特定の宗教に属しようとしない傾向が顕著です。

それでも「宗教」の意義

宗教離れが進む一方で、私たちは心のどこかで「精神的な支え」を求めているのではないでしょうか。災害や病気、人間関係の悩みなど、困難に直面した時に、人は「なぜ」「どうすれば」と問いかけます。

宗教には、そうした問いに対する「答え」や「方向性」を示す役割があります。

- 倫理観・道徳観の形成: 多くの宗教は、他者への慈悲や感謝、謙虚さといった普遍的な倫理観を教えています。

- 心の安定: 不安や悲しみを抱えた時に、祈りや瞑想、共同体との繋がりを通じて心の平安を得ることができます。

- 死生観の確立: 人間にとって避けて通れない「死」というテーマに対し、宗教はそれぞれ独自の解釈や意味付けを与え、残された人々に慰めや希望を与えます。

- 文化・伝統の継承: 日本の祭りや年中行事の多くは、宗教的な背景を持っています。宗教は、私たちの文化や伝統を形作る上で不可欠な要素です。

宗教がお金と無縁ではないことは事実です。しかし、本来、信仰は「心の豊かさ」をもたらすものであり、その対価として金銭を求められることに疑問を感じる人もいるでしょう。

大切なのは、特定の宗教に縛られることなく、自分にとって「信仰」がどのような意味を持つのかを問い直すことかもしれません。それは、自然への畏敬の念かもしれませんし、日々の生活の中にある小さな感謝の気持ちかもしれません。

「信仰」の形は人それぞれ。あなたにとって、心の拠り所となる「信仰の値段」は、一体どれくらいの価値があるでしょうか。